王艳凤是一名已经快从教二十年的教师。2005年大学毕业后,她就带着对教育事业的热情走上了讲台。如今,她顺利完成了马德里欧洲大学(Universidad Europea MADRID,UEM)应用心理学硕士的学习。

这段求学经历,不仅让她重新审视了自己的教学方式,更让她体会到:心理学对于实现因材施教有着不可替代的价值。

作为一名数学教师,我与心理学的缘分源于课堂中的真实观察。很多时候,学生在数学上的表现并不是由“会不会”单纯决定的,而是受到他们的学习动机、情绪状态、认知方式等心理因素的深刻影响。

比如,有的学生在一次考试中发挥失常,就会轻易否定自己的数学能力,陷入“我就是学不好”的自我暗示。单靠数学逻辑很难说服他们,因为这已经超出了知识本身的范畴。但心理学中的“习得性无助”理论、“成长型思维”理论,却能解释和干预这种情况。

正因如此,我决定通过系统的心理学训练,更科学地理解学生的学习困境,并用心理学的方法帮助他们克服畏难情绪、优化学习策略。

我始终坚信:真正懂心理,才能更懂学生;而只有更懂学生,教师才能真正成为有温度的教育者。

早在2012年,我就考取了“成都市教育心理辅导员C级证书”。这个证书让我具备了一定的心理辅导能力,比如在学生出现厌学、人际矛盾等情况时,能够运用情绪疏导和倾听技巧帮助他们。但在随后的教育实践中,我越来越发现,这种入门层面的知识还远远不够。

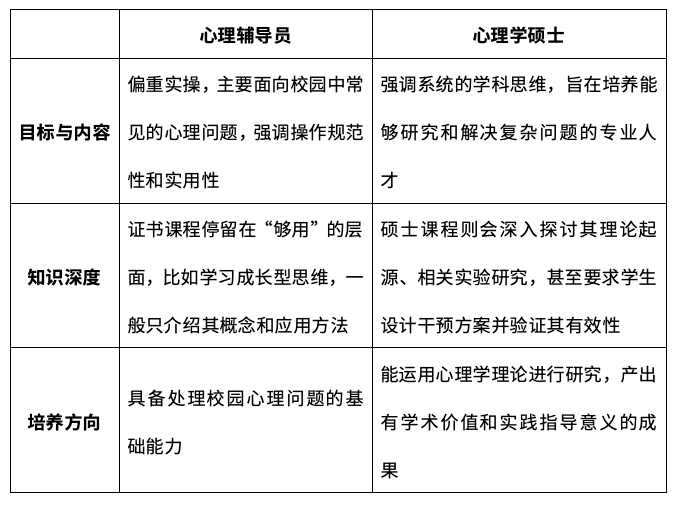

相比之下,UEM的应用心理学硕士在目标、知识深度和培养方向上,都与心理辅导证书有着显著的差异:

简单来说:技能培训让我学会“怎么做”,而硕士的培养让我明白“为什么做”,也让我有能力去探索“还能怎样做”。

很多人觉得心理学是哲学、人文社科,但其实它是一门严谨的理科。在我的学习和实践中,我能感受到二者其实有共通之处。

在核心逻辑上,数学和心理学都依赖“假设-推理-验证”的闭环思维。比如在数学中,要证明三角形内角和是180度,需要提出假设,并通过公理定理进行推导,最终得到结论。

而在心理学研究中,若想验证“表扬能否提升学生的学习动机”,同样要提出假设,设计实验,收集数据,用统计方法进行验证。二者在逻辑结构上如出一辙。

在表达与分析层面,二者也都追求精细化与结构化。数学通过公式精准描述数量关系,而心理学则通过量表和统计方法,把抽象的心理现象转化为可量化的数据。

在面对复杂问题时,数学常用分类、拆解的思维;心理学也会将心理现象分解为认知、情绪、行为等不同维度。这种严谨、结构化的思维方式,是两门学科的共性。

正是这种共通性,让我能在心理学学习中迅速找到熟悉的“逻辑感”,并将其迁移到教学实践中。

在UEM的学习中,给我印象最深刻的收获之一,就是不同文化背景下对教育问题的理解差异。

以“如何提升学生的学习动机”为例,东南亚的同学往往强调家庭的作用,而我更关注课堂教学策略。这种思维的碰撞让我深刻意识到:教育问题从来没有标准答案,心理学的应用必须因地制宜、结合文化背景,才能真正发挥作用。

跨文化的学术交流不仅拓宽了我的专业视野,也让我在今后的研究与教学中更加注重文化适配性。正是在这种学习和反思中,我对未来教育的发展趋势也有了新的理解。

首先,个性化教育将更加精准。心理学理论与大数据、人工智能的结合,可以帮助教师深入洞察学生的学习风格和认知差异,从而真正做到因材施教。

其次,心理学与技术的融合会日益加深。AI不仅能够辅助心理测评,还能进行学习动机分析和干预方案设计,为教育提供更科学、更高效的支持。

最后,心理健康教育将被提升到前所未有的重要位置。国家已经提出,到2025年学校心理健康教育师资配置要达到95%。这意味着未来心理学不再是教育的“附加值”,而会成为教育体系的核心组成部分。

▪︎▪︎▪︎

在UEM的学习经历,让我完成了一次自我更新,找到了一个属于教育者的成长闭环。对于我来说,希望心理学的加入,能让课堂更科学、更温暖,让教育回归本质。

关闭